Lessons from West African Climate Week

Walking up the stairs of the Renaissance Statue in Dakar, a bold commemoration of independence from France, I reflected on the last week. I had attended the West African Climate Week, organised by various partners, including Natural Justice and Enda Energie. A key moment for me was not the words of the presenters, but the quiet conversation I had with West African Hub Director, Sokhna Dié KA DIA, speaking about the need for adaptation in Senegal.

She told me that, during what should be a summer rainfall season, so far, Senegal had experienced a handful of rain – perhaps four days’ worth.

It was the community representatives in the room that continued to remind the audience that lives were at stake, that sea level rise and coastal erosion was happening now – that the need for adaptation to climate disaster was acute.

Not just that, the need for climate finance, to be available for adaptation measures, was not a future need, but critical at this time.

The energy transition in Senegal

As a South African, I was particularly interested to understand the energy landscape of Senegal, as well as what an energy transition would look like for a country that was one of only two (South Africa being the other) in Africa, that has entered into a Just Energy Transition Partnership (JETP).

For many countries in Africa, the concept of “transition” is confusing when you understand how different rates of electricity access are. For a country with a very low access rate and low energy production side, it is less about a transition than about movement towards energy development.

Senegal is on the higher side, at 84% of the population able to access to energy, although still falling behind in the rural sectors, which has a 64% access rate. Senegal is therefore eager to grow the energy base, to provide more energy access, but also to have energy available for industry and population growth.

However, with renewable energy at 31% of the total energy production, their goal of 40% by 2030 seems modest. As one participant reminded us, Senegal has sun for most of the year.

Instead, Senegal is looking towards oil and gas as its future. This is one of various reasons why its JETP is under criticism – not only from the civil society sector in Senegal, but from the international community.

Senegal’s development trajectory

Despite how contradictory it sounds, Senegal’s desire to develop its oil and gas industry, while experiencing the implications of climate change, is a common narrative across the continent. It comes from the belief that ‘this is Africa’s chance to exploit its own resources’ and ‘the development that we want requires extensive energy production.’ In terms of equity, Africa feels like it should be allowed the chance to industrialise, just like other parts of the world were able to do over the past century.

For those of us calling for climate justice, it is difficult to reconcile with these narratives. In one breath, a country is pleading for climate finance for adaptation, and to build the renewable energy base, but in the other, the government is planning to exploit the oil and gas reserves – despite the continued criticism leveled at the idea that ‘gas is a transition fuel’ because of its lower greenhouse gas emissions. More research is indicating that gas is just as bad as carbon, due to methane leaks, but also due to the infrastructure and transport needed to develop it.

It was also during the Climate Week that an important ruling came out of the International Court of Justice: Countries are legally liable for climate inaction. It also affirms the need to phase out fossil fuels.

What are Senegal’s current priorities?

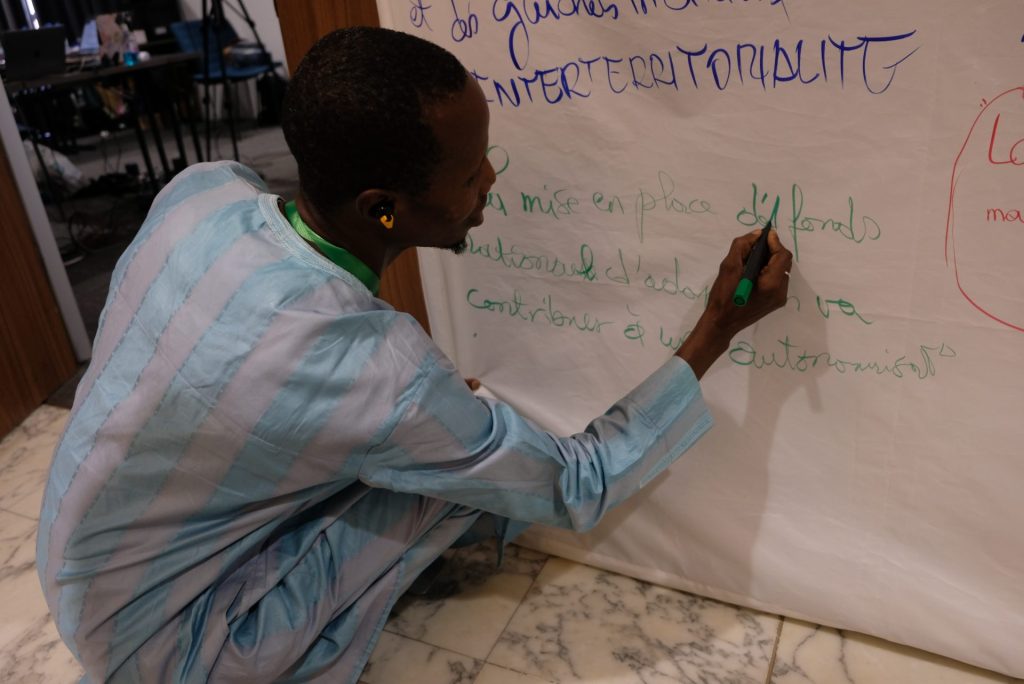

During the Climate Week, presentations were made on accessing adaptation funding, the just transition and critical minerals – some of these from civil society who are trying to meet the demands of local communities. It was clear to all participants that whatever way that climate action is done, it must be aimed at communities – so-called “localisation” will be key.

In this way, climate adaptation must be locally planned, locally financed and locally implemented. In Senegal, government is promising that most of the climate finance will go to local communities (70%) – but that a key component of this must be capacity building and local governance so that the money is effectively utilised.

Localisation was also the theme of choice around discussions of critical minerals – that minerals must also be processed in country, so that the benefits of the mineral rush go to the people of Senegal – and not the foreign countries who are buying the raw product.

Despite the benefits of localisation, presenters were careful to state the challenges that:

- Local communities need clear and practical language and planning to ensure that they can take part in local action, whether mining and processing of critical minerals or planning and implementation of adaptation measures.

- Climate finance is complex and requires collateral. This must be simplified and guaranteed by government.

- Actions must be sustainable otherwise communities cannot benefit without constant outside interventions.

- Local actions require capacity development and governance support. That local municipalities need to be involved.

- Developing local and independent energy can be difficult – but that it must be done inclusively – so local people benefit, especially women and children.

Senegal’s future choices

Senegal is at a critical point in deciding its future. It has resources, it has energy needs, it has financing, it has projects. But what will it decide to do with these? Will Senegal choose the climate protection route – disregarding the oil and gas development and harnessing its sun? Will it send money into the communities and trust that they will choose the best adaptation plans, building their resilience while the sea rises around them? Can Senegal reject the common African narrative, and instead unleash the creative power of the youth, who can bring new ideas to the table? Will it find a way to be its own leader?

The Renaissance statue is an epic monument, a tourism attraction yes, but also a space used daily by local people. Runners in sweaty t-shirts ascend the stairs, eyes fixed on the horizon, young children dance and clap to see the view, while the tourist in me marvels at the beauty of the statue’s couple, their child’s copper finger pointing out to sea – and into the future.

It is also a reminder to the people that Senegal is independent, and yet tethered to the world. It has a past, but it also has a future. Let’s hope it considers how to break from the former, and reinvent the latter to make the most of this critical moment.

French

Pouvons-nous rompre avec les trajectoires du Nord

Leçons de la Semaine ouest-africaine du climat

En gravissant les marches de la Statue de la Renaissance à Dakar, une audacieuse commémoration de l’indépendance vis-à-vis de la France, j’ai repensé à la semaine écoulée. J’avais assisté à la Semaine ouest-africaine du climat et de l’énergie, organisée par divers partenaires, dont Natural Justice et Enda Énergie. Un moment clé pour moi n’a pas été les propos des intervenants, mais la conversation discrète que j’ai eue avec Sokhna Dié KA DIA, Directrice du Hub de Dakar, au sujet de la nécessité de l’adaptation au Sénégal.

Elle m’a expliqué que, pendant ce qui aurait dû être une saison des pluies estivale, le Sénégal n’avait jusqu’à présent enregistré quelques jours de pluies, peut-être l’équivalent de quatre jours.

Ce sont les Représentants des communautés présents dans la salle qui ont souligné à l’auditoire que l’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière étaient déjà en cours, menançant nos vies et qu’il est impératif de s’adapter à la catastrophe climatique.

De plus, le besoin de financement climatique, destinés aux mesures d’adaptation, n’était pas une nécessité future, mais constituait une urgence à l’heure actuelle.

La transition énergétique au Sénégal

En tant que Sud-Africaine, j’étais particulièrement intéressée par la compréhension du paysage énergétique du Sénégal, ainsi que par les contours d’une transition énergétique dans un pays qui, avec l’Afrique du Sud, est l’un des deux seuls en Afrique à avoir conclu un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Pour de nombreux pays africains, le concept de « transition » prête à confusion, surtout lorsqu’on considère les faibles taux d’accès à l’électricité. Pour un pays dont le taux d’accès et la production d’énergie restent limités il s’agit moins d’une transition que d’une évolution vers le développement énergétique.

Le Sénégal se situe dans la tranche haute des pays africains en matière d’accès à l’énergie, avec un taux de 84 % Toutefois les disparités persistent notamment en zone rurale où l’accès reste limité à 64 %. Le Sénégal ambitionne donc de renforcer sa capacité énergétique, d’améliorer l’accès à l’énergie, et de répondre aux besoins croissants liés à l’industrialisation et à la croissance démographique.

Cependant, avec une part actuelle de 31 % d’énergies renouvelables dans sa production totale d’énergie, l’objectif de 40 % d’ici 2030 peut paraître modeste. Comme l’a souligné un participant, le Sénégal dispose d’un ensoleillement presque constant tout au long de l’année.

Pourtant, le Sénégal se tourne vers le pétrole et le gaz pour assurer un avenir énergétique. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles son JETP est critiqué, aussi bien au sein de la société civile sénégalaise, que par la communauté internationale.

Trajectoire de développement du Sénégal

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, la volonté du Sénégal de développer son industrie pétrolière et gazière, tout en subissant les conséquences du changement climatique, est un discours commun à tout le continent. Elle repose sur la conviction que « c’est le momentn pour l’Afrique d’exploiter ses propres ressources » et que « le développement que nous aspirons nécessite une production énergétique importante ». Du point de vue d’équité, l’Afrique estime qu’elle devrait avoir la possibilité de s’industrialiser, à l’instar des régions du monde qui ont pu le faire au cours du siècle dernier.

Pour ceux d’entre nous qui réclament la justice climatique, il est difficile de concilier ces discours. D’un côté, un pays plaide pour un financement climatique afin de s’adapter et de développer les énergies renouvelables, et de l’autre, le gouvernement prévoit d’exploiter ses réserves de pétrole et de gaz, malgré les critiques persistantes autour de l’idée selon laquelle le gaz est un carburant de transition en raison de ses faibles émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus de recherches indiquent que le gaz est tout aussi nocif que le carbone, en raison des fuites de méthane, mais aussi des infrastructures et des transports nécessaires à son développement.

C’est également durant la Semaine du climat et l’énergie qu’un arrêt important a été rendu par la Cour internationale de justice affirmant que les Etats ont une responsabilité juridique de leur inaction climatique. Cet arrêt affirme également la nécessité d’éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Quelles sont les priorités actuelles du Sénégal?

Lors de la Semaine du climat et l’énergie, plusieurs présentations ont porté sur l’accès au financement pour l’adaptation, la transition juste et les minéraux critiques, dont certaines émanaient de la société civile qui s’efforce de répondre aux besoins des communautés locales. Il est apparu clairement à tous les participants que, quelle que soit la manière dont l’action climatique est menée, elle doit se concentrer sur les communautés ; la « localisation » étant une dimension essentielle.

Ainsi, l’adaptation au changement climatique doit être planifiée, financée et mise en œuvre localement. Au Sénégal, le gouvernement s’engage à ce que la majeure partie du financement climatique bénéficient aux communautés locales (70 %). Un élément clé de cette démarche repose sur le renforcement des capacités et la gouvernance locale afin de garantir une utilisation efficace des fonds.

La localisation a également été au coeur des discussions sur les minéraux critiques: les minéraux doivent également être transformés sur place, afin que les bénéfices de la ruée vers les minéraux profitent à la population sénégalaise, et non aux pays étrangers qui achètent la matière première.

Malgré les avantages de la localisation, les intervenants ont pris soin de souligner plusieurs défis :

– Les communautés locales ont besoin d’un langage clair etacessible, ainsi que d’une planification pour pouvoir participer auxactions locales, qu’il s’agisse de l’extraction et du traitement des minéraux critiques ou de la planification et de la mise en œuvre des mesures d’adaptation.- Le financement climatique est complexe etrequiert des garanties. Celles-ci doivent être simplifiées et garanties par le gouvernement.- Les actions doivent être durables, sinon les communautés ne peuvent en bénéficier sans interventions extérieures permanentes.- Les actions locales requièrent un renforcement des capacités ainsi qu’un soutien à la gouvernance. Les municipalités locales doivent être impliquées.

– Le développement d’une énergie locale et indépendante peut présenter des défis, mais il doit être inclusif, afin de bénéficer des populations locales, en particulier des femmes et des enfants.

Les choix d’avenir du Sénégal

Le Sénégal se trouve à un tournant décisif pour son avenir. Il dispose des ressources, des besoins, de financements, et de projets. Mais que décidera-t-il d’en faire ? Le Sénégal choisira-t-il la voie de la protection du climat, abandonnant l’exploitation pétrolière et gazière et exploitant son énergie solaire ? Versera-t-il de l’argent aux communautés en espérant qu’elles choisiront les meilleurs plans d’adaptation, renforçant ainsi leur résilience face à la montée des eaux? Le Sénégal peut-il rejeter le récit africain commun et, au contraire, libérer le pouvoir créatif de la jeunesse, porteuse d’idées nouvelles ?

Trouvera-t-il le moyen d’être son propre leader ?

La statue de la Renaissance est un monument emblématique, et une attraction touristique, mais aussi un espace utilisé quotidiennement par la population locale. Des coureurs en t-shirts trempés de sueur gravissent les escaliers, les yeux rivés sur l’horizon. De jeunes enfants dansent et applaudissent admirant le paysage, tandis que la touriste que je suis s’émerveille devant la beauté du couple, le doigt en cuivre de leur enfant pointant vers la mer – et vers l’avenir.

C’est aussi un rappel au peuple que le Sénégal est indépendant, tout en étant connecté au monde. Il a un passé, mais aussi un avenir. Espérons qu’il saura se détacher du premier et réinventer le second pour tirer le meilleur parti de ce moment crucial.